|

放課後の電子工作 HOME > 超小型MP3プレーヤー [ Timpy ] > Rev8.0 【有機ELディスプレイ付きインナーイヤープレーヤ】 |

2009年11月29日 更新 |

|

超小型MP3プレーヤー [ Timpy ]

Rev8.0 【有機ELディスプレイ付きインナーイヤープレーヤ】

|

| Rev9.0 【スピーカーボックスプレーヤ】 |

|

Timpy Rev8.0 有機ELディスプレイ付き インナーイヤープレーヤ 2008年12月 ひとまず完成 |

きょうび、液晶などの表示デバイスが付いたポータブル・プレーヤは珍しくもなんともないですよね。 |

![]()

*プレーヤ本体はイヤークリップ型(耳かけ式)、ヘッドフォンはインナーイヤー型

耳かけ式ヘッドフォンで気になる音漏れを解消しつつ、うっとおしいプラグコードを排除することができる、ユニークなハイブリッドタイプです。

*プレーヤ機能もがんばってます

・FMチューナ内蔵

・microSDカード対応

・USBマス・ストレージ・クラス対応

・デコーダICにVS1053bを採用。MP3 / Ogg Vorbis / WMA / MIDIの各フォーマットに対応しています。

*ネックコードを巻き取り可能

右耳用ヘッドフォンコードを左側のプレーヤ本体内に巻き取ることができます。

コードが絡まってイライラすることはありません。かばんの中もスッキリです。

*ヘッドフォンは両耳ともインナーイヤータイプ

耳かけ式ヘッドフォンでの音漏れ問題を大幅に改善できます。

*プレーヤ本体に有機ELディプレイを搭載

タイトル名、アルバム名、アーティスト名やFM受信時の局名、周波数などを表示します。

ちなみにディスプレイはプレーヤの外側ではなく内側(耳の方)を向いて設置されています。

何を聴いていても周りにバレる心配はありません。

![]()

|

全体の外観

プレーヤ本体の筐体にはSONYの耳かけ式ヘッドフォン、実際のヘッドフォンにはEtymoticのER-6iを流用しました。3個の操作用ボタンなど、外側の外観はRev6.0と変わりません。 |

|

本体の内側

耳に当たる部分、本来なら耳かけヘッドフォンのマイクロスピーカがある部分がプレーヤ本体になっています。Rev8.0ではさらに有機ELディスプレイを集積しました。 |

|

操作中の様子

両耳にインナーイヤー型のヘッドフォンをしたまま、耳からプレーヤ本体を外して、ディスプレイを見ながら操作できます。 |

|

装着の様子:左側

左耳側は、インナーイヤーヘッドフォンの上からかぶせるように、プレーヤ本体を耳に掛けます。 |

|

装着の様子:右側

右耳側はインナーイヤーヘッドフォンだけです。 |

|

スポンジを外すと・・・

Rev8.0で一番大変だったのは配置です。Rev6.0の時と使える空間のサイズは同じなのに、さらにディスプレイを追加してますので、必然的に部品密度は高くなります。簡単には収まりません。 |

|

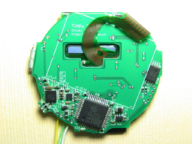

生基板 裏面

Rev8.0用に新規設計しました。大きさは直径およそ35mmです。 |

|

生基板 表面

裏面と同様に、有機ELディスプレイ、microSDコネクタ、FMチューナモジュール、microUSBコネクタといった大物部品実装のために領域を割り当てたので、本来の回路部品で使える面積がごくわずかになってしまいました。 |

![]()

|

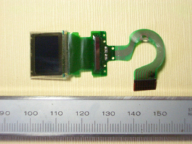

実は・・・

写真は使用した有機ELディスプレイです。 |

|

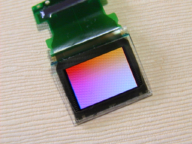

表示サンプル(1)

このディスプレイはもちろんカラーです。 |

|

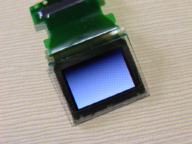

表示サンプル(2)

モノクロのグラデーションパターンです。 |

|

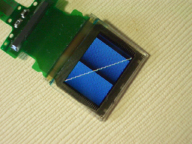

表示サンプル(3)

Rev8.0のロゴを作ってみました。 |

|

表示サンプル(4) - 直線描画

ディスプレイコントローラがもしSSD1331ならば、グラフィック・アクセラレーション・コマンド・セットが使えるはずです。 |

|

表示サンプル(5) - スクロール表示

もうひとつ重要なコマンドとして"Copy"があります。任意の矩形領域を別の位置へコピーするコマンドですが、これを応用すると、マイコンに重い負荷を負わせることなく高速な部分スクロールが可能です。これは文字列のスクロール表示に絶大な効果を発揮します。 |

![]()

|

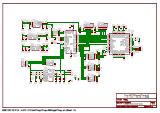

回路図

|

|

アートワーク − 部品面

|

|

アートワーク − はんだ面

|

*FMチューナについて

Rev8.0ではこれまでのNS953MではなくYTS-7002Fを採用しました。サイズはNS953Mより一回り大きい9mm×9mmですが、パッケージがBGAではなくDFNなので、基板の裏を有効利用できることが決め手になりました。とは言ってもYTS-7002Fに載っているチューナICはNS953なので、過去の制御プログラムがそのまま流用できます。

*基板設計について

従来どおり、基板設計はEagle(version 4.16r2)で行い、製造はP板.comさんにお願いしました。

Timpyシリーズは超小型がウリ(?)ですので、毎回できるだけ基板を小さくするためにいろいろと苦心しています。基板設計の都合で回路を変更することも多々ありますし、パッケージが小さいことを理由にわざわざ入手が難しいICを採用したりもしています。

そういう状況ですので、当然基板設計においてもパターン幅・間隔を可能な限り細く狭くしたいところです。P板さんの場合はその最小値が0.127mm(2008年12月現在、追加料金なしの時)になるわけですが、実はRev5.0の時に欲張ってエライ苦労したので、その失敗談を恥ずかしながら書いておきます。また今回、同じ轍を踏まないようにするために採った対処法も併せてご紹介します。

まずはちょっと前置きにお付き合いください。

みなさんは基板設計時の座標の【単位】に何を使っていますか?私は直感的にわかりやすいので、いつも【mm】単位で設計しています。

ところでEagleで拡張ガーバを出力すると、座標値は整数部2桁+小数部4桁の【インチ】表現になります。つまり最小単位は0.0001インチで、ミリに換算すると25.4×0.0001=0.00254mmです。したがって基板設計時にどんなに微妙にパターン位置などを調整しても、0.0001インチ(0.00254mm刻み)未満の位置情報はガーバ出力に反映されません。例えばガーバで0.0050(=5mil)なら0.127mmを表しますが、これが仮に0.0049なら0.12446mm、逆に0.0051なら0.12954mmですね。ここで至極当然ではありますが、0.127mmの下限値に対して0.0049インチはNGとなります。そうです、キナ臭くなってきました。ミリで設計しているものを、十分な有効桁が無いインチに換算して出力しているのですから、これは要注意なわけです。まぁ後でわかったことなんですが。

Rev5.0設計当時、P板さんのパターン幅・間隔の最小値は今と違って0.125mmでした。そしてこの時にハマッた落し穴とは、バカ正直に0.125mm設定のDRUファイルを作って苦心惨憺設計し、自信満々でP板さんにガーバを送ったところが、複数の要修正箇所の指摘と共にあっさりとNG判定を受けてしまったことです。調べてみると、そのDRUの設定に基づいて生成されたベタパターンやラインの折れ曲がり部分などにおいて、最小値0.125mmを満足しない部分が多数生じてしまうことがわかりました。ベタの生成法やガーバデータの解釈法などいろいろな要因がありそうなのですが、曲線補間などにより自動生成された頂点座標値において、先ほどの±0.0001インチに象徴される誤差が生ずることが主な原因ではないかと推測しています。

Rev5.0の時はパターンを0.125mmピッチできっちり並べてしまっていたので大変でした。DRUを0.125から0.127mmに変更した上で、基板全面にわたるパターン修正が必要でした。それも1回では不十分で、3回目の修正でベタ生成の時だけ6mil設定のDRUを使用することで何とかクリアしました。

ここで厄介なのは、以上いずれのデータにおいても、EagleのDRC(デザインルールチェック)ではエラーにならないことです。DRCは設計中のデータに対してエラーをチェックするのであって、出力されたガーバをチェックするわけではありません。Eagle内部において、座標データは1/10000mm(0.0001mm)単位で管理されていますので、仮にDRUが0.125mm設定であっても有効桁は十分ですし、それ以前にDRUの設定値にしたがって自動生成したデータがDRUを満たさないはずがありません。つまりユーザの設計ミス以外のエラーは検出できないのです。P板さんがチェックに使用しているツールと同じものが手元に無い以上、エラーがあるかどうかはデータを送ってみないとわからない、という情けない事態となります。

このRev8.0では、全面的な設計変更という最悪の事態が再び起こることを避けたかったので、次の2つの手を打ってみました。

(1)ミリ単位でガーバを出力する

(2)最小パターン幅・間隔を0.130mmとして設計しておく

まずミリ単位のガーバ出力についてです。

上記の通りインチ表現が原因のひとつと思われたので、EagleのLight Editionライセンスを購入した(有)サーキットボードサービスさんに相談してみたところ、ミリ単位で出力してくれるCAMファイルを提供していただくことができました。このCAMファイルは整数部3桁+小数部3桁の【ミリ】表現でガーバを出力します。最小単位が0.001mmになりますから、従来の0.0001インチ単位よりも倍以上細かな表現が可能になります。また設計をミリ単位で行っていることと併せて考えても、この方が誤差の少ない出力になると期待できます。(なおヘルプの説明に従えば自分でこのCAMファイルを作ることも可能なようです)

その上で、パターン幅と間隔の最小値を0.130mmとして設計しました。

たとえガーバをミリ単位で出力したとしても、上記のようなベタパターン生成などにおいて、ある程度の誤差発生はやむを得ないと思われます。厳しいデザインルールで設計された基板を緩いルールに変更するのはRev5.0の時に懲りたので、当初から多少のマージンを見込んで0.130mm設定の基で設計することにしました。

…パターンを引き終わった後、ベタパターンを0.127mm設定のDRUを使って生成し、ミリ単位のガーバを出力してP板さんに送ってみたのですが、残念ながらNGでした。やはりガーバをミリ単位で生成するだけではダメということですね。0.128mmでもNGで、結局0.130mm設定でベタを作らないとOKになりませんでした。パターン設計を0.130mm下限にしておいて正解でした。下はその際のDRUファイルです。

![]() p-ban_min-0.130mm.dru (ファイルを保存してお使いください)

p-ban_min-0.130mm.dru (ファイルを保存してお使いください)

(私はガーバの専門家ではありません。上記の説明中に適切でない部分があればご指摘ください)

![]()

とりあえず動作する程度までは実装しましたが、まだまだ作り込みが必要な段階です。

いずれ公開しますのでもう少々お待ちくださいませ。

(参考のために現状のものでも良いという方はご連絡ください)

![]()

作業中、キリのいい時に撮った写真です。

結構たくさん撮ったつもりだったのですが、今見返してみると全く網羅できてません。orz

まぁこれをそのまま真似する人は居ないと思いますが、何かのヒントかひらめきの種になれば…。

|

操作スイッチ用の追加工

これはヘッドフォンの外装部品(上の写真で"SONY"のロゴが入っている赤いパーツ)の裏面です。3個の操作スイッチを取り付けるための準備として追加工をしたところです。 |

|

銀色のパーツへの追加工

これはイヤークリップのヒンジ部にある銀色のパーツです。 |

|

操作スイッチの取り付け

操作スイッチにはALPSのSKQGAFE010を使用しています。 |

|

マイクロスピーカの取り外し

ヘッドフォンの左側のスポンジを外し、マイクロスピーカを取り外します。 |

|

プラグコード巻き取りボビンの取り外し

スピーカを外したら、裏返して巻き取りボビンを外します。 |

|

ロータリーコネクタ接点部品への追加工

プラグコード巻き取りボビンとヘッドフォン本体間はロータリーコネクタで電気的に接続されています。もちろんL-ch、GND、R-chの3回路分あります。 |

|

スイッチ用配線の通線穴

クリップヒンジ部の脇のくぼみに、スイッチの配線(5本)を内側へ通すための穴を開けておきます(写真中央部)。 |

|

プラグコード巻き取りボビンの再組立

ロータリーコネクタ接触子を追加工し取り付けたら、プラグコード巻き取りボビンを元通りに組み付けます。 |

|

本体内側の追加工

スピーカを取り外してできた空間に、バッテリや基板などがぴったりと収まるように追加工を施します。 |

|

本体内側の追加工−ツメの温存

マイクロスピーカがはめ込まれていたリング状の部分の内側には、スピーカを固定するためのツメが出ています。 |

|

外装部品の追加工

これはヘッドフォン表側の外周に位置する外装部品です。これにも銀色のパーツと同様、スイッチの配線を通すための逃げを作ります。 |

|

ヘッドフォン表側の再組立

スイッチの配線5本がクロスしないように気をつけながら穴に通し、表側の外装部品を元通りにはめ込んでいきます。 |

|

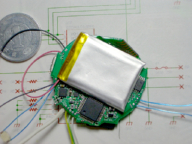

バッテリの収まり具合の確認

バッテリの端子部を処理し、追加工した本体にすっぽり収まるかどうかを確認します。リング状の部分を支えている足の間にちょうどバッテリが納まるはずです。 |

|

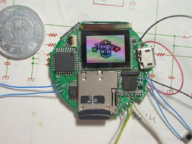

実装が完了した基板

動作確認中の様子です。Timpy Rev8.0のロゴが表示されています。 |

|

有機ELディスプレイの接続法

写真はバッテリを取り付ける前の状態です。基板中央の"T"字型に開いた穴にディスプレイコントローラのチップがすっぽり収まっている様子がわかります。さらにこの穴からディスプレイのFPCの端子側を引き出して、写真のように基板のエッジに直接はんだ付けします。このための準備として、ディスプレイ接続用の8個のスルホール(CN4)がちょうど半分欠けるまで、ヤスリで基板を削っておきます。この接続法は、FPCの端子部を限られたスペースで確実に接続するためにひねり出した、まさに"窮すれば通ず"という感じの苦肉の策です。 |

|

バッテリを取り付けたところ

シルクの位置に合わせて、バッテリを極薄の両面テープで固定し、本配線を施します。 |

|

基板の組込み

配線類を適切に処理したら、いよいよ基板を本体に組み込みます。 |

|

基板の固定−ツメによる固定(1)

写真中央に見えるICはSiLabsのC8051F342です。その両側でツメが基板にかかっているのが見えます。 |

|

基板の固定−ツメによる固定(2)

およそ反対側の様子です。microUSBコネクタの両側に同じようにツメがかかっています。このように基板はヘッドフォン本体に"パチッ"とはまるようにしてあります。 |

|

スポンジへの追加工

有機ELディスプレイ画面の位置に合わせてスポンジを切り抜きます。でも切り抜いただけだと引張りが効かなくなるためスポンジの形状が保てません。そこで、円形に切り抜いた0.3mm厚のPET材をスポンジの裏側に両面テープで貼り付けてあります。ディスプレイ表面の保護と合わせて一石二鳥です。 |

|

microUSB接続部

スポンジに穴を開けるとmicroUSBコネクタが顔を出します。 |

|

microSDカード挿入口

写真はカードをセットした状態です。取り出しやすく、かつカードが耳たぶに当たらないように考えて配置してあります。 |

|

状態表示LED

有機ELディスプレイが付いているにもかかわらず、ついLEDも付けてしまいました。青、赤、緑の3個です。 |

|

Rev6.0と厚さ比べ

写真左はRev8.0、右はRev6.0です。できる限りの最適設計を試みた結果、ディスプレイを追加したにもかかわらず、Rev6.0よりもかなり薄く仕上がりました。このため装着感がずっと良くなりました。 |

![]()

|

Engineer Award 電子工作コンテスト2009にて、「審査員特別賞」と「トランジスタ技術賞」をいただきました。 |

|

応募のためにアップした動画です。 |

| ページの先頭へ戻る |

||

| Rev9.0 【スピーカーボックスプレーヤ】 |

Copyright 2008, 2009 Chiaki Nakajima.

All rights reserved.